植物の葉がまだらに変色したり、細かい糸がクモの巣のように張られていませんか?

葉の裏や糸の間で、小さな虫が動き回っているのを見つけたら、それはハダニの可能性大!

糸を張っている状態は、残念ながらすでに被害が進行している危険な状態です。

すぐに適切な対処をしなければ、最悪の場合植物が枯れてしまう可能性があります。

ハダニ対策には専用の駆除剤【ダニ太郎】や【バロック】を使うのが最も効果的です。

この記事では、ハダニの侵入経路や生態、専用駆除剤の重要性を解説します。

また、農薬を使いたくない方向けの選択肢や、初期被害で抑えるためのセルフチェック法もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください!

迷ったらこれ! 状況別おすすめ駆除スプレー

ハダニを根絶したいなら迷わずコレ▼

専用の駆除剤で、ハダニを徹底駆除! |

初期被害の応急処置にはコレ▼

さまざまな病害虫に効く、汎用スプレー! 使用制限や使えない野菜もあるので注意が必要。 |

使用頻度を考えたくない。色々な野菜に使いたい人はコレ▼

収穫直前まで使用OK! |

無添加派の人はコレ▼

殺虫剤ではなく、オイルの力で窒息死させるから安全! |

緊急対処3ステップ! ハダニを見つけたらすぐやること

① 葉や茎をチェックして被害範囲を把握する

ハダニは発見が遅れると被害が一気に拡大します。

次のようなハダニ被害の症状がないか、葉や茎をすみずみまで確認しましょう。

- 葉に白いまだら模様や色抜け

- 葉の擦れたような跡

- 落葉や落花、葉が枯れる

- 葉や茎にクモの巣状の細い糸

症状が目立つ葉から順に葉や葉裏をチェックして、被害の範囲を把握しましょう。

② 霧吹きで葉裏を中心に洗い流す(応急処置)

霧吹きや噴霧器で葉裏を中心にたっぷりの水をかけ、ハダニを物理的に洗い流します。

1つの鉢で発生を確認した場合は、症状が出ていない植物にも予防として葉水を行うと安心です。

※室内の植物は屋外に移すか、新聞紙などで周囲を保護して作業しましょう。

③ 専用薬剤で徹底駆除する(本格処置)

専用のハダニ駆除剤【ダニ太郎】を使用します。

ラベルに記載された希釈率・使用間隔を守り、周囲の人やペットに配慮しながら散布しましょう。散布後は特に注意して植物の様子を観察して、被害が収まっていなければ再度散布するなどの対処をします。

※薬剤使用前には必ず説明書を確認してください。

ハダニってどこからやってくるの?

害虫被害が少ない事にメリットを感じて水耕栽培を始めたのに、室内で大嫌いな虫が大量繁殖してしまったら…

ギャー!!

話が違う!!

どーすんのよこの虫!?

って、叫びたくもなりますよね。

土を使わない水耕栽培では、土壌由来の虫害の心配が無いのは事実ですし、室内栽培ならさらに害虫被害が減らせるのも確かです。

しかし残念ながら、室内でも水耕栽培であっても、ハダニやコバエ、アブラムシなどの被害は出てしまうのが実情です。

日中は仕事、夜間に窓は開けないし

種から栽培した野菜に虫が湧くなんておかしい!

そう思う方もいるかもしれませんが…

実は、ハダニはどこからでもやってきます。

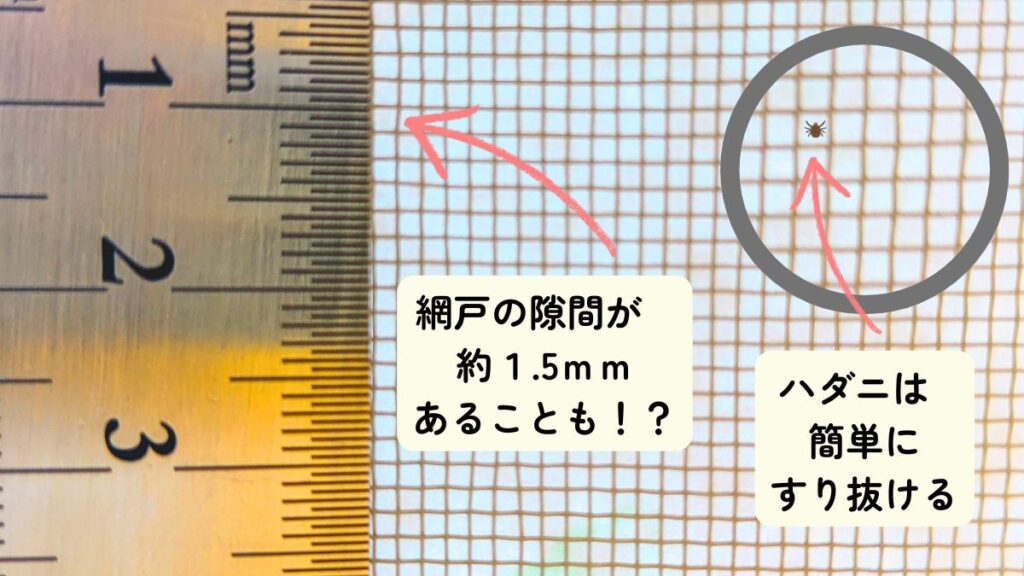

ハダニは非常に小さく、体長は約0.3mm〜1mm未満。

肉眼では見つける事が難しく、集団で活動しているのであればともかく、単体に気づくのは至難の業です。

公園や道端の雑草、雑木林など、あらゆる場所に生息しており、蜘蛛のように糸を伸ばしながら風に乗って移動するため、換気口や網戸を通り抜ければ室内にも容易に侵入します。

また、外出の際、服や鞄に付着することもあり、室内外問わずどこからでもやってくる厄介な害虫なのです。

【ハダニかも? と思ったら】すぐできる 簡単セルフチェック

なんとなく植物の元気がない…

葉の色が少し薄くなった気がする…

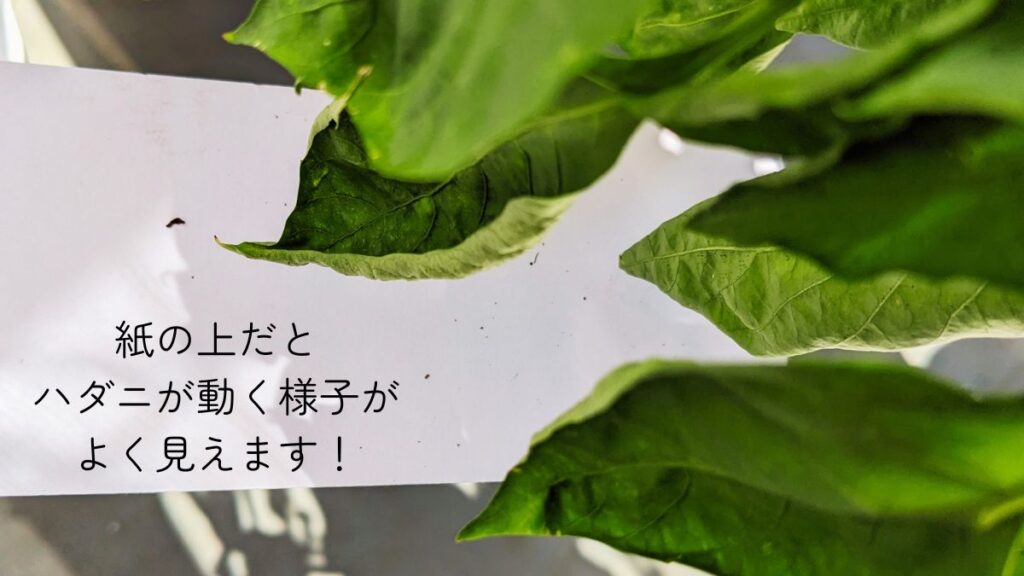

そんなときは、白い紙1枚でハダニを簡単にチェックできます。

方法は2ステップ!

① 気になる葉の下に白い紙をあて、葉を軽く叩いたり揺すります。

② 落ちてきた細かいゴミを観察します。

赤や茶色の小さな粒(0.5mm前後)が動いていたら、それがハダニです。

この方法なら、葉の斑点模様やクモの巣などの症状が出る繁殖前でも、ハダニの姿を確認する事が出来ます。

初期段階で見つければ、水で洗い流すだけで駆除できる場合もあります。

簡単にできるので、気になったら是非試してみてください!

ハダニはどんな環境で増える? 季節ごとの発生リスク

ハダニは、植物の葉や茎に寄生し、栄養を吸い取って枯れや生育不良を引き起こす害虫です。

発生を防ぐためには、「どんな環境で増えるのか」「いつ増えやすいのか」を知っておくことが重要です。

ハダニが好む環境

ハダニは次のような条件がそろうと、一気に増殖します。

- 高温で乾燥した環境

気温が高く乾燥している時期が最も好条件です。

水に弱く、雨が当たるだけでも数が減少します。 - 雨の当たらない場所

軒下など、雨がかからない乾燥した環境で発生しやすくなります。

エアコンの風などで乾燥しがちな室内も、ハダニに適した環境になりやすいです。

晴天が続く場合も注意が必要です。 - 風通しの悪い場所

湿度や温度がこもる環境もハダニにとって快適です。

葉が茂ったり、ホコリが溜まって居ると風通しが悪くなり、ハダニにとって良い条件になりやすいです。

近年はやっている、洗濯ネットを使った防虫対策も、風通しを悪くする場合があるので、注意が必要です。

これらの条件を避けることで、発生リスクをある程度抑えることができます。

季節ごとの発生リスク

ハダニは一年を通して存在しますが、活動量や増殖スピードは季節によって変化します。

- 活動開始(3月〜10月)

気温が20℃を超えると活発になり、春から秋まで活動が続きます。 - 繁殖ピーク(梅雨明け〜秋)

梅雨が明けて高温乾燥になると、爆発的に数が増える時期です。 - 越冬(冬場)

寒さで減少しますが、卵や成虫のまま越冬する個体もいます。寒冷地でも体を強化して冬を越す種類があり、わずかに繁殖を続けることもあります。

ハダニはクモの仲間! 専用スプレーが必要な理由

とりあえず、家にあるスプレーしてみたけど

全然効果が無かった…

そんな経験がありませんか?

目の前で大量の虫がうごめいていると、慌ててしまう気持ちはとてもよく分かりますが、

「とりあえず」で薬品を撒くのは、特にハダニ被害ではオススメしません。

ハダニは、害虫として括られますが、アブラムシや青虫、カメムシなどの昆虫ではなく、クモの仲間です。

昆虫とクモ類では、効果のある薬剤が違うというのは何となく想像がつくかもしれませんが、

オススメしない理由は他にももあります。

ハダニは、同じダニの仲間にも、ハダニを食べる種類がいるくらい、外敵が多い生き物です。

もし、使ったスプレーが、カメムシやテントウムシなど、ハダニを食べる虫に効果がある物だと、ハダニに効果が無いだけでなく、ハダニを食べる虫が駆除されてしまったり・寄り付かななくなってしまうのです。

病害虫に広く効く汎用スプレーの中には、【ベニカXファインスプレー】のように ハダニへの効果も記載している薬剤もあります。

そういうスプレーならいいんじゃないの?

そう思いますよね!

私も、色々な薬剤を使用して、一定の効果を得る事が出来ました。

しかし…クモの巣が張る程繁殖したハダニは、根絶には至りませんでした。

考えられる理由は主に2つです。

① 異常な繁殖力

毎日観察しながら薬剤の散布を行いましたが、どうしてもスプレーの効果がなかった個体が一定数生き残ってしまうのです。

ハダニは単独で繁殖可能(単為生殖)で、1匹のメスが一生で約70〜100個の卵を産みます。

1日あたり約10個の卵を産み、25℃の環境ならわずか10日で卵から成虫になることもあるそうです。

さらに、この速い繁殖サイクルにより、薬剤をまいて生き残った個体の子どもは耐性を持ったり、多くの汎用性スプレーは、ハダニには効果があっても卵に効かないため駆除は難しいのです。

②汎用性のある害虫スプレーが、ハダニの天敵を駆除してしまった

先ほどもお伝えしましたが、ハダニを捕食する虫は自然界に多くいます。

汎用性のある害虫スプレーは、効果のある虫が多岐にわたるため、天敵まで駆除してしまうと、ハダニだけが残って爆発的に増えることもあるのです。

ですので、ハダニの駆除には専用の薬剤を選びましょう。

まとめ

ハダニ駆除に大切なこと

ハダニはクモの仲間のため、専用の薬剤が必須です。

私のオススメは【ダニ太郎】です!

汎用性のあるスプレーは、ハダニの天敵まで殺してしまう可能性があり、逆効果になる場合があるので、使用を控えましょう。

駆除剤使用のワンポイント!

葉の裏までしっかりスプレーすることが大切です。

1度の散布で安心せずに、よく観察してハダニの駆除状態を確認すると安心です。

初期段階なら、霧吹きで葉裏を中心に洗い流すだけでも駆除可能ですので、普段からしっかり植物の観察をしましょう。

早めの行動がカギ

ハダニは非常に小さく、室内でも侵入することがあるため、日頃のチェックが重要です。

ハダニは爆発的に増え、植物を枯らしてしまいます。

少しでも異変を感じたら、迷わず駆除を始めましょう。

ハダニは小さくても侮れない害虫ですが、早期発見と正しい方法を使えば怖くはありません。

あなたの植物を守るために、今日から行動を始めましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/498896a6.1ebee326.498896a7.1a75193f/?me_id=1396011&item_id=10000077&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgreenaid%2Fcabinet%2F1315_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/498896a6.1ebee326.498896a7.1a75193f/?me_id=1396011&item_id=10000005&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgreenaid%2Fcabinet%2F250810%2F1301_01_p.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b39c479.c48ea27b.4b39c47a.4a57a04d/?me_id=1299429&item_id=10031506&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fagri-support%2Fcabinet%2F-4%2F4975292604266.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/498896a6.1ebee326.498896a7.1a75193f/?me_id=1396011&item_id=10000581&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgreenaid%2Fcabinet%2F19344_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント